近年、ChatGPT をはじめとする生成系AIの登場によって、私たちの仕事や生活の中に AI が急速に浸透しつつあります。しかし、AIに何かを尋ねた際、「思ったような答えが返ってこない」と感じた経験がある方も多いのではないでしょうか?その原因の多くは「AIの仕組み」や「正しい使い方」への理解不足にあるようです。

本コラムでは、通常の Joomla やサイト制作とは少しテーマ内容/視点を変えて、『誤解されやすいAIの本質や活用術』について広くITに関心のある方にわかりやすく解説します。また、AIという新しい知的存在との関係性を見つめ直しながら、人とAIが真に共創・協業するために必要な『問いの力』について考察します。

AIとは?

AI は Artificial Intelligence(人工知能) の略称です:

- Artificial = 人工の、人為的な

- Intelligence = 知能、知性

つまり、人間の知的能力を人工的に再現しようとする技術や概念全体を指します。

近年では、特に ChatGPT のような 生成AI(Generative AI) が注目を集めていますが、AI という言葉自体はより広い範囲(画像認識、音声認識、推論エンジンなど)を含む概念です。

正解を知る存在ではなく、言葉を紡ぐ存在

前述のとおり、昨今私たちが「生成AI」と呼んでいる多くは、LLM(Large Language Model:大規模言語モデル)と呼ばれる仕組みに基づいています。これは、大量のテキストデータを学習し、その文脈からもっともらしい次の言葉を推測していくアルゴリズムです。

つまり、AIは「正解」を知っているわけではなく、言語パターンの確率モデルなのです。そのため、事実と異なる内容(=ハルシネーション)をあたかも本当のように返してくることがあるのです。

このハルシネーションに遭遇すると、「AI ってまだまだだね」「全然ダメじゃん!」といった批判的感情を持つことになりがちですが、実はこの原因は AI 側ではなく、私達『利用者側の理解不足』という側面があります。

主な生成AIツールの紹介

前述の『生成系AI』と呼ばれるツールは、主なものだけでも下記のように複数存在します。まずは各AIツールの特徴を知り、使い分けることが上手な活用の第一歩かもしれません。 しかし、AI や LLM といった言葉を世間に認知させた ChatGPT であれば、大抵のことはこなせるように進化を続けていますので、初めての方は ChatGPT からスタートしてみましょう。

| ChatGPT(OpenAI) | 汎用性とカスタマイズ性に優れた代表的な生成AI。会話形式での対話、コード生成、文章作成など幅広い用途に対応。 https://chat.openai.com/ |

|---|---|

| Claude(Anthropic) | 倫理性と慎重な応答を重視したAI。長文の処理に強く、読解・要約にも適する。 https://claude.ai/ |

| Gemini(Google) | Googleの検索技術と統合されているほか、Gmail や Googleドキュメントなどの操作支援にも対応。業務効率化ツールとしても注目される多機能型AI。 https://gemini.google.com/ |

| Perplexity | 出典を提示しながら検索ベースで回答を返すハイブリッド型AI。調査補助に向いている。 https://www.perplexity.ai/ |

AIは検索エンジンではない

AIは「Googleの上位互換」と誤解されがちですが、その実態はまったく異なります。

- 検索エンジン:既に存在する情報(Webページ)を探し出して表示する

- 生成AI:入力内容の意図や文脈に応じて、その場で回答を生成する

AIは、データベースから回答を『探す』のではなく、『編み出す』存在。

ここを理解していないと、問いかけ方法を間違える可能性があり、結果として期待外れの回答に戸惑うことになります。検索キーワードを入力する感覚でいる限り、期待外れの回答が続くことになってしまいます。

「プロンプト」とは、意図の言語化

AIに指示を出す際に入力する文章をプロンプトと呼びます。プロンプトこそが、AIとの対話の要です。

漠然とした質問では、漠然とした回答しか返ってきません。逆に、前提、目的、文脈、制約などを丁寧に伝えることで、AIは的確なアシスタントになります。

つまりプロンプトとは、自分の考えを言語化する行為そのものなのです。

AIは、あなたの思考の曖昧さを鏡のように映し出す存在

「なんだか答えになっていない」と感じたとき、それは自分の質問が漠然としている可能性を疑う必要があります。

AIとの対話は、自分との対話と捉えると上手くいくようになります。または初めて接する専門家(人間)に依頼するときと同じように自分の相談内容を丁寧に伝える、という感覚が必要です。

優秀な専門家といえど、あなたが何を求めているかを詳細に説明しないと、的を射た提案はできません。情報が足りなければ、仮説を元にした提案(≒ ハルシネーション)となるはずです。人間と同じように、AIにも「事情説明」が必要なのです。

AIは、利用する側の『問いの質』がそのまま反映される、誠実な「返し手」「鏡」なのです。

正解ではなく「問い」の時代へ

これからの時代、ますます重要スキルとなり得るのは、どれだけ的確に問いを立てられるかです。

そして、その問いを『明確に言語化できるか』が、AIとの共創・協業の鍵となります。

AIは人類の叡智の象徴ではありますが、それを使いこなすには、私たち自身の思考と言葉を磨く必要があるのです。

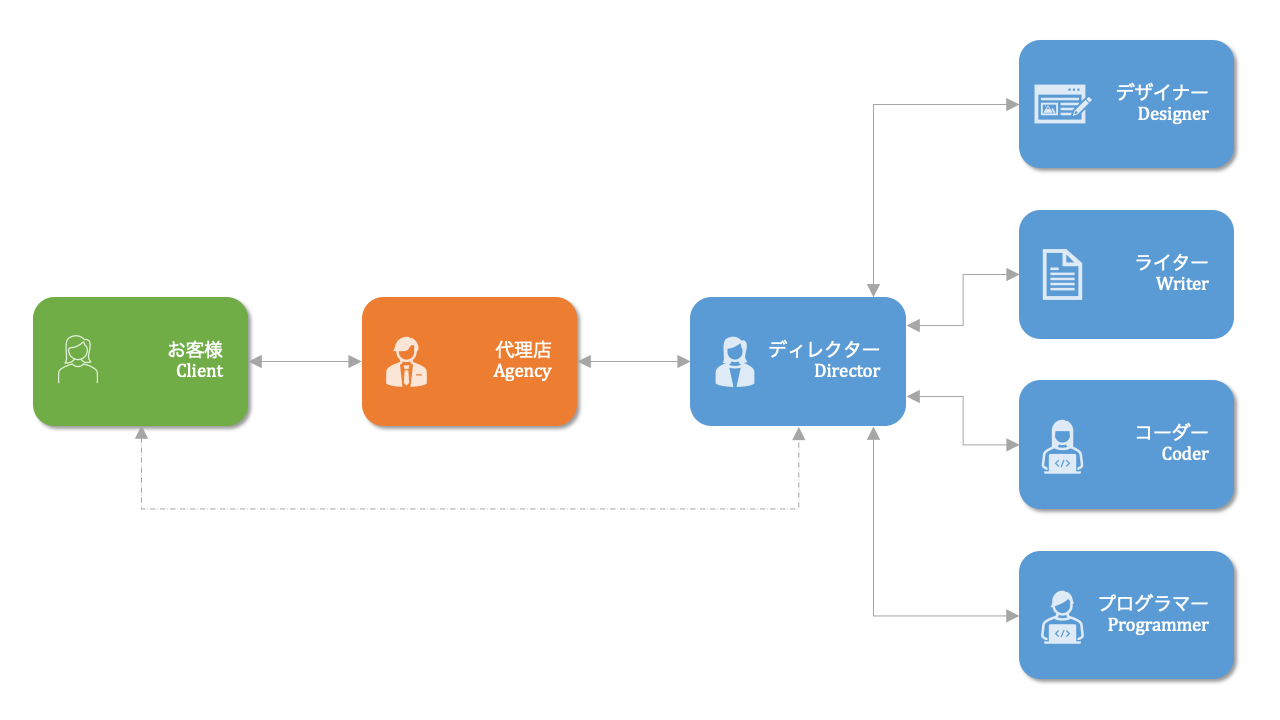

この新たなスキル(問いの言語化/文章作成能力)を身につけた時、AI はあなた専属の秘書や技術者、翻訳者といった存在となり、仕事や生活を助けてくれるツールに変貌します。

今後のビジネスにおいては『AIを使いこなせる人材』の価値が高まることは容易に想像がつきます。

なぜならば、単位時間あたりの生産性や仕事の質が飛躍的に向上するからです。また外注を減らせるので経費削減にもつながります。

AIとの共創を楽しむために

AIは「魔法の箱」ではありません。

ですが、使い方次第で、私たちの想像力や思考を深めてくれる存在です。

問いを磨き、意図を伝え、答えを共に育てていく。

その営みこそが、AI時代の創造的コミュニケーションであり、人間らしさを失わないテクノロジー活用の理想形なのでしょう。

本コラムによって、AIに対する認識が変わり、自身の「問い」に磨きをかけるきっかけとなれば幸いです。